はじめに

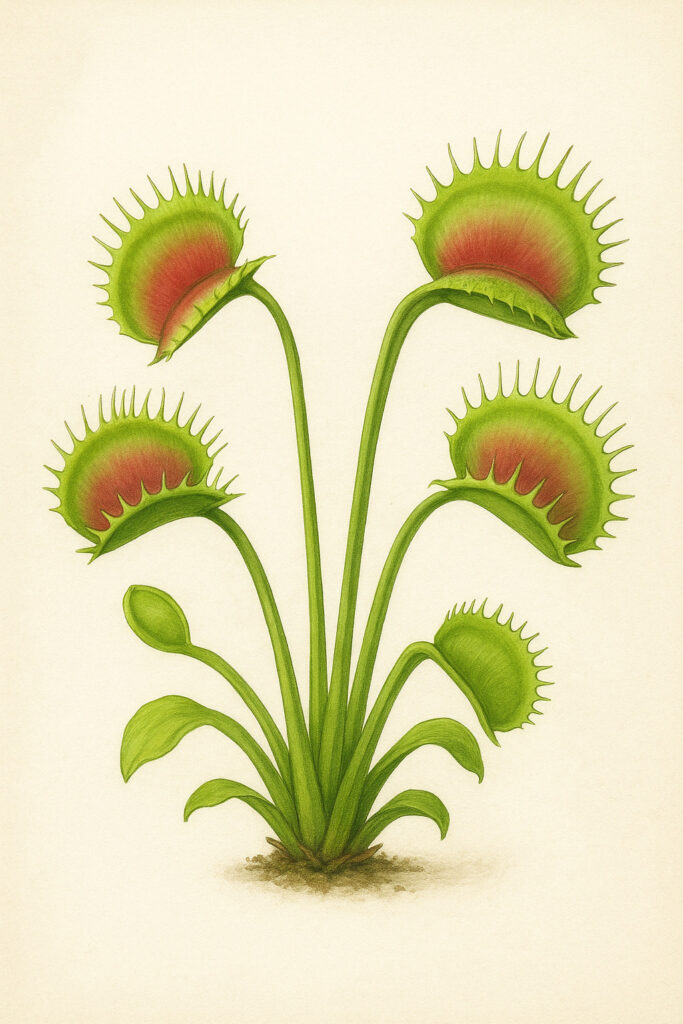

食虫植物の中でも最も有名で魅力的な種類の一つがハエトリソウ。その名の通り、ハエを捕らえて消化する姿は、多くの人々を惹きつけてやみません。今回は、この不思議な植物の生態から栽培方法まで、詳しくご紹介します。

基本情報

- 和名:ハエトリソウ

- 学名:Dionaea muscipula

- 分類:モウセンゴケ科 ハエトリグサ属

- 原産地:米国 ノースカロライナ州・サウスカロライナ州沿岸部

豆知識:ハエトリソウは「1属1種」の珍しい植物で、地球上にこの種しか存在しません。

自然界での生息環境

- 自生地は半径100kmほどの限られた湿地帯

- 栄養分の乏しい酸性の泥炭地・砂地に生育

厳しい環境でも生き抜くために、独自の捕虫能力を進化させました。

驚きの捕虫メカニズム

- 捕虫葉の内側にある6本の感覚毛に触れると作動

- 20秒以内に2回以上触れると葉が閉じる

- 完全密閉し、消化酵素で約1週間かけて消化

💡 雨や落ち葉に反応しないよう、無駄な開閉は防ぐ賢い仕組みです。

捕虫運動に潜む“負担”

ハエトリソウの「パクッ」と閉じる動きは観察すると楽しいですが、実は植物にとって大きなエネルギー負担があります。

1) スナップ動作そのもののコスト

感覚毛に触れると電気信号が発生し、瞬時に閉じます。この運動はエネルギーを消費します。繰り返し刺激されると負担が積み重なります。

2) 閉じている間の光合成ダウン+呼吸アップ

葉が閉じると光が入りにくくなり光合成速度が低下、同時に閉葉維持や再開閉のため呼吸量(エネルギー消費)が増加します。実験では繰り返し刺激すると光合成の収支がマイナスになり、株の成長が阻害されることが報告されています。

3) 消化するためのコスト

ハエトリソウは触発回数を“カウント”して消化液分泌を調整します。例えば5回程度で酵素分泌や栄養吸収プログラムが本格化。この「胃袋モード」には酵素合成・分泌・輸送体の活性化といった高コストの投資が必要です。

4) トラップ1枚の寿命

1枚の捕虫葉は数回しか機能できません。研究では最大4回ほどで機能低下が報告され、栽培でも数回の捕食で寿命を迎える例が一般的です。無駄な開閉ほど葉寿命は縮みます。

5) 空振りによる機会損失

雨粒やゴミで閉じてしまうと1〜2日は開かず、獲物を逃してしまいます。実際に虫を捕らえても約1〜2週間は閉じたまま「胃袋」となり、その間は他の獲物を捕らえられません。

「二度触れ」の意味

ハエトリソウが「20〜30秒以内の2回刺激」で閉じる仕組みを持つのは、無意味な刺激で高コストな閉葉や消化を始めないため。無駄を避け、効率を最大化する知恵です。

栽培の工夫

- むやみに触らない:繰り返しの開閉は葉寿命を縮めます。

- 給餌は控えめに:自力で捕虫できる環境がベスト。与えるなら月1〜2回、生きた小昆虫を。

- 十分な光を:閉葉中の光合成ロスを補うため強い日差しやLEDを確保。

- 空振りを防ぐ:ゴミや雨で無駄に閉じない環境作りも重要です。

つまり、ハエトリソウの捕虫は瞬発力と繊細な制御を伴う“投資”であり、二度触れの仕組みや回数制御によって、無駄を省きながら栄養を回収しているのです。

栽培環境の整え方

光条件

- 1日6時間以上の直射日光

- 室内で楽しむ場合は南向き窓辺かLED植物ライト推奨

用土と鉢

- 水苔単用 or ピートモス+鹿沼土

- 市販培養土は不可(栄養過多)

- プラスチック鉢推奨(細長く10cmくらいの長さがあるものがよい)

水やり(腰水栽培)

- 受け皿に常時1~2cmほどの水を張る

季節ごとの管理

秋~冬(休眠準備)

- 気温低下とともに成長停止

- 腰水の水位を程度に下げる

冬(休眠期)

- 地上部が枯れても地下茎は生きている

- 寒さに当てる(霜は避ける)

- 室内に置くのはNG

重要:冬に枯れたように見えても捨てないこと!

春(生育再開)

- 気温上昇とともに新芽が出る

- 枯れ葉を除去し、通常の2cm程度の腰水に戻す

給餌について

- 虫を与えなくてもしっかり育ちます。ちなみに私は虫など餌をあげません。自然にまかせています。

- 虫を自分で与えるなら月1回程度、生きた小昆虫(ハエ・アリ・蚊など)

- 死んだ虫では閉じないこともある

増やし方

- 分株が主流(休眠期の冬または春の植え替え時に子株を分ける)

- 種子繁殖も可能

よくあるトラブル

- 葉が黒くなる → 水やり過多・乾燥が原因

- 捕虫葉が閉じない → 光不足・栄養過多・刺激不足

- 真夏の腐敗 → 水の交換頻度を増やす。腰水がお湯のように熱くなることを注意。

まとめ

ハエトリソウは見た目も動きもユニークですが、自生環境を理解し、光・水・休眠の3要素を守れば育てやすい植物です。

動く植物という非日常感と、四季を感じながら休眠と復活を繰り返す生命力。その姿を観察する時間は、きっとあなたの園芸ライフを豊かにしてくれます。

コメント